投資リスクなどへの対策

知って防ぐ!巧妙化するなりすまし詐欺と個人情報詐欺の全貌

なりすまし詐欺とは?

なりすまし詐欺とは、加害者が他人になりすまして、金銭をだまし取ったり、個人情報を不正に入手したりする犯罪です。親族、警察官、金融機関の職員などを装うケースが多く見られます。

具体的な手口の例

・オレオレ詐欺(特殊詐欺の一種): 子どもや孫を装い、「事故を起こした」「借金がある」などと偽って、緊急にお金が必要だとだまし、現金を振り込ませたり、直接受け取りに来たりします。

・市役所職員や金融機関を名乗る詐欺: 「医療費の還付金がある」「口座が不正利用されている」などと偽り、ATMでの操作を指示したり、個人情報を聞き出そうとしたりします。

・宅配業者を装う詐欺: 「荷物の不在通知」や「配送料の未払い」などを装ったSMSやメールを送り、偽のウェブサイトに誘導して個人情報やクレジットカード情報を入力させようとします。

個人情報詐欺とは?

個人情報詐欺は、個人情報を不正に入手することを目的とした詐欺です。入手した個人情報は、なりすまし詐欺の材料にされたり、名簿として悪用されたりします。

具体的な手口の例

・フィッシング詐欺: 実在する企業やサービスを装った偽のメールやSMSを送り、本物そっくりの偽サイトに誘導して、ID、パスワード、クレジットカード情報などを入力させようとします。

・SNSの偽アカウント: 有名企業や著名人、あるいは知人を装った偽アカウントを作成し、ダイレクトメッセージなどで個人情報を聞き出そうとします。

・不審なアンケートや診断サイト: 魅力的な景品や診断結果を謳い、安易に個人情報を入力させることで情報を収集します。

なりすまし詐欺・個人情報詐欺を防ぐための対策

これらの詐欺から身を守るためには、以下のポイントを実践しましょう。

1.不審な連絡はすぐに疑う:

・「お金の話」が出たら要注意: 電話やメールで突然、お金の話が出たら、まずは詐欺を疑いましょう。

・「個人情報」の要求は警戒: 不審なウェブサイトやメールで、安易に個人情報(特にクレジットカード番号、銀行口座情報、パスワードなど)を入力しないようにしましょう。

・「急ぎの連絡」に惑わされない: 犯人は冷静な判断をさせないために、緊急性を煽ってきます。一度電話を切り、冷静に確認する時間を取りましょう。

2.身元確認を徹底する:

・電話で相手の身元を確認: 役所や銀行、警察などを名乗る電話でも、すぐに信用せず、一度電話を切って、自分で調べて正しい公式連絡先にかけ直して確認しましょう。

・メールやSMSのリンクはクリックしない: 不審なメールやSMSに記載されたURLはクリックせず、公式サイトをブックマークから開くか、検索エンジンで検索してアクセスしましょう。

・公式アプリの活用: 金融機関やECサイトなどは、公式アプリを利用すると安全性が高まります。

3.普段からできる対策:

・家族間でルールを決める: 「お金に関する重要な話は必ず本人に確認する」「合言葉を決める」など、家族で詐欺対策のルールを決めておきましょう。

・迷惑電話対策機能の活用: 固定電話に迷惑電話防止機能やナンバーディスプレイを導入し、知らない番号からの電話には出ない、留守番電話に設定しておくなどの対策も有効です。

・パスワードを使い回さない: フィッシング詐欺などで漏洩した場合のリスクを減らすため、パスワードは使い回さず、サービスごとに異なるものを設定しましょう。

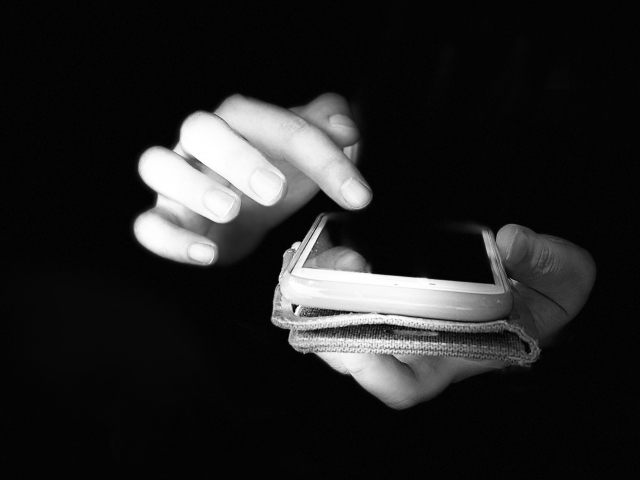

・セキュリティソフトの導入と更新: パソコンやスマートフォンにセキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保ちましょう。

困ったときの連絡先

万が一、なりすまし詐欺や個人情報詐欺に遭ってしまった、あるいは不審な連絡を受けて不安に感じたら、すぐに以下の相談窓口に連絡してください。

・警察相談専用電話「#9110」: 詐欺の被害に遭った場合や、犯罪の兆候を感じたときに相談できます。緊急性がない場合でも、まずは相談してみましょう。

・消費者ホットライン「188(いやや!)」: 消費者トラブル全般について相談できます。詐欺の手口に関する情報提供や、具体的な対処法についてアドバイスをもらえます。

・国民生活センター: 消費者トラブルに関する情報提供や相談を受け付けています。各地域の消費生活センターにつながります。

まとめ:詐欺から身を守るために

近年巧妙化するなりすまし詐欺や個人情報詐欺から身を守るには、手口を知り、常に警戒することが不可欠です。

詐欺師は親族や公的機関を装い、緊急性を煽ったり、偽サイトへ誘導したりします。最も重要なのは、不審な連絡はすぐに疑うこと。「お金の話」や「個人情報の要求」には特に注意が必要です。

相手が誰を名乗っても、自分で公式連絡先にかけ直して確認するなど、身元確認を徹底しましょう。不審なリンクはクリックせず、公式アプリの活用も有効です。

日頃から、家族で対策ルールを決める、パスワードを使い回さない、セキュリティソフトを最新に保つなどの予防策も重要です。

もし被害に遭う、または不安を感じたら、一人で抱え込まず、専門機関にすぐに相談してください。

常に危機意識を持ち、冷静に対応することで、詐欺のリスクを減らしましょう。